Por Faróis Humanos

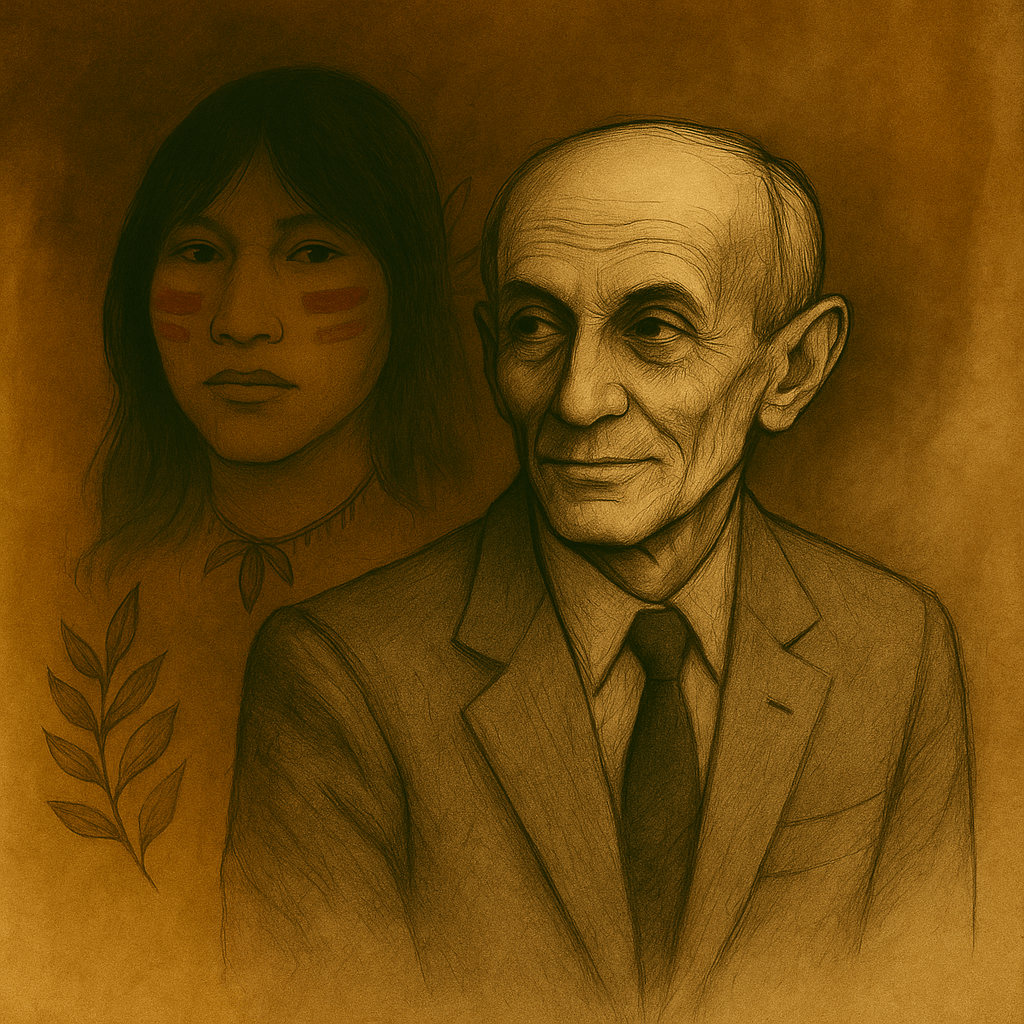

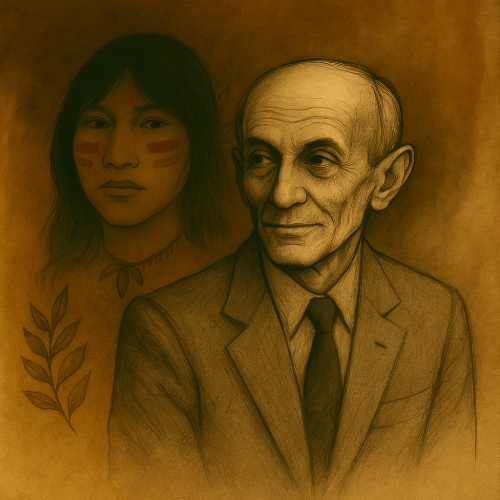

Algumas histórias não morrem — apenas se escondem até alguém ter coragem de contá-las. Josué Alves de Souza, meu tio-avô, foi uma dessas histórias. Ele nasceu em 1887, em um Brasil que acabava de abolir a escravidão e ainda engatinhava na ideia de liberdade.

Era irmão de Teodomiro, meu bisavô, que cresceu em meio a uma família de origem portuguesa. Houve um tempo de prosperidade, mas as dificuldades logo chegaram — e quase tudo se perdeu.

Teodomiro tentou reconstruir a vida em Tupi Paulista (SP), comprando uma pequena porção de terra para plantar café. Mas morreu tragicamente durante uma derrubada — uma árvore caiu sobre ele. Conta-se que, antes de falecer, foi levado a um hospital em São Paulo, onde permaneceu lutando pela vida. Sua esposa, minha bisavó Júlia Teixeira, só soube da morte por meio de uma carta – um mês depois. Um pedaço de papel que anunciou o fim de um homem e o início de uma dor que atravessaria gerações.

Deixou quatro filhos pequenos, entre eles minha avó, Eliza, com apenas quatro anos de idade. Ela era a caçula. E mesmo tão pequena, com o tempo, foi quem mais cuidou dos irmãos, enquanto a mãe, Júlia, fazia o impossível para manter a família viva.

Quando jovem, Josué foi católico. Até que viu o padre tomando vinho e perguntou: – “É certo isso?”. O padre respondeu: – “Faça o que eu mando, não o que eu faço.” Aquilo foi o suficiente. Josué virou as costas e nunca mais voltou. Tornou-se assembleiano, mas sua fé era maior do que qualquer denominação. Era um homem de Deus — mas do Deus profundo, do Deus secreto, do Deus sem máscara.

Nesse contexto de dor e recomeço, Josué, irmão de Teodomiro, se fez presente. Era um homem simples, da terra, da fé, da Bíblia. Um autodidata. Carregava a Bíblia em uma mão, e na outra, o queijo artesanal e a Manteiga Aviação.

Na época, mergulhou profundamente no Livro do Apocalipse, que estudava como quem procurava sua própria origem. Falava de arrebatamento, anticristo, juízo final, fim dos tempos. Não foi pai. Não foi marido. Nunca se casou. Nunca teve filhos. Morreu virgem. Mas foi presença. Coluna. Silêncio. Místico. Louco — aos olhos do mundo. O espírito antigo disfarçado de lavrador.

Com o tempo, a família vendeu as terras em Tupi Paulista, que já estavam valorizadas, e mudou-se para Iporã (PR), onde a terra era mais barata e o recomeço parecia mais possível. Foi em Iporã que Josué viveu por um tempo, entre silêncios, orações e as memórias que ninguém mais compreendia.

Na velhice, embora morava em Iporã, passava temporadas em Iguaraçu (PR), na casa da minha avó Eliza. Era tão intenso que alguns o chamavam de louco. Assim, de tempos em tempos, meus avós o levavam para tratamento na Vila Allan Kardec, em Pulinópolis, distrito de Mandaguaçu/PR — onde funcionava um Hospital Psiquiátrico, também conhecido como Hospital Espírita, liderado pelo médium José Laurindo da Silva.

Foi ali que Josué passou períodos em silêncio – entre o cuidado e o exílio. Recebia passes, medicação e acolhimento espiritual, em uma comunidade estruturada com centro espírita, campo de futebol, venda, hotel, farmácia. A Vila Allan Kardec tinha seu próprio jeito de lidar com os que viam o mundo de forma diferente. Com o tempo, tudo isso desapareceu — menos a memória de quem atravessou aquele lugar com dor, fé e silêncio.

Depois de um tempo, Josué voltava para casa. Mais leve. Mais quieto. Mais invisível. Mas para ele, não havia “cura” — havia espiritualidade. Não há cura para tudo — talvez porque nem tudo precise ser curado. Há dores que apenas pedem escuta e acolhimento, no máximo aconselhamento.

Josué faleceu em 1973, com 86 anos, na casa da minha avó Eliza, em Iguaraçu. Naquela época, não havia serviço funerário como hoje. Era costume da própria família preparar o corpo. Meu pai, Nehemias, com apenas 16 anos, lavou seu corpo — foi o primeiro morto que tocou com reverência. Ao seu lado, estava meu avô Abelino, esposo de Eliza. Vestiram-no com terno cinza, camisa branca e sapato preto. Entregaram-no à terra com dignidade.

O nome Josué, do hebraico Yehoshua, significa: “Deus é salvação.” O nome do meu pai, Nehemias, significa: “Deus é consolo.” E talvez tenha sido isso mesmo: O consolo lavando a salvação. O filho tocando o espírito. O tempo pedindo cura.

Josué nunca teve filhos, mas deixou sementes — em mim. Morreu em 1973. E eu nasci em 1982. Nove anos depois. Nove: o número do fim de um ciclo, que se finaliza em 2025.

Talvez não seja coincidência. Talvez o que chamaram de loucura nele, tenha germinado como visão em mim. Sou sim herdeiro da lucidez que chamaram de loucura.

Sou o que escreve o que ele não pôde dizer.

Sou o que sente o que ele guardou.

Sou o que volta — com palavra, onde antes havia só silêncio.

Tio Josué, onde quer que você esteja, obrigado por ter guardado a fé

enquanto o mundo lhe tirava tudo. Hoje, é você quem vive em mim. Curando com minha dor – e me curando com a sua. Andando comigo pela última mata que resta: o coração humano. E eu honro sua loucura — que era apenas sabedoria demais para a ignorância da época.

Talvez seja isso que une os que vieram antes: Maria, a Vó indígena esquecida pela história. E você, Tio Josué, o profeta apagado pela ignorância. De linhagens diferentes, mas de uma mesma luz: a resistência espiritual.

E assim como dediquei a Maria minha homenagem no Dia dos Povos Originários, te dedico agora estas palavras — para que sua vida também seja lembrada, respeitada e celebrada.

Agradeço ao meu amigo José Luiz, professor e guardião da memória de Pulinópolis, pelas preciosas informações sobre a antiga Vila Allan Kardec, o hospital espírita e os mistérios que o tempo quase levou. É ele quem está escrevendo — com a paciência de um copista medieval e obsessão de um arqueólogo que escava o além — um livro sobre o Pulinópolis, a ser lançado em 2026, do qual terei a honra de ser coautor.

A luz de um farol aponta para outro. Veja também a história da minha avó índigena Maria.

Factótum Cultural